Silvia Ronchey, “La Repubblica”, 29 giugno 2019

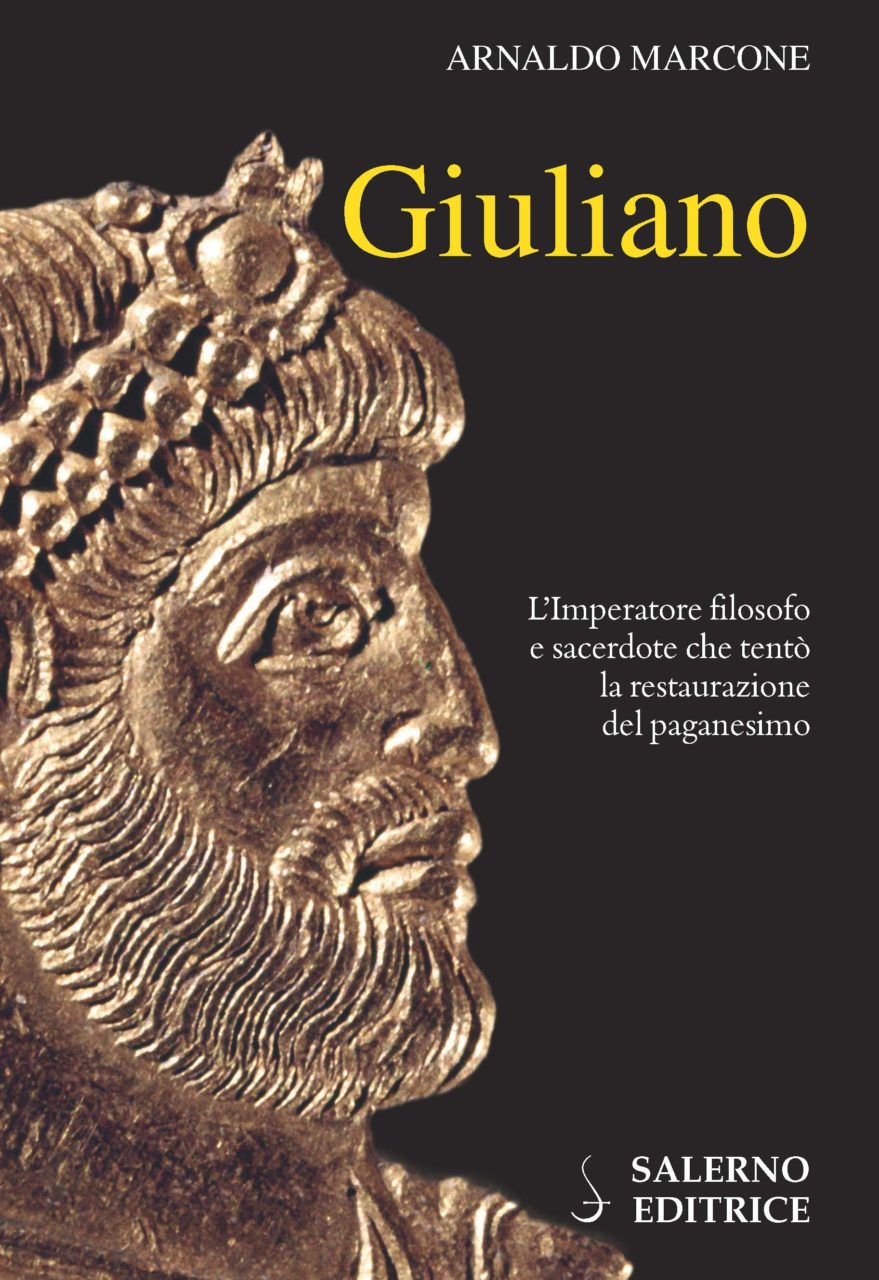

Insofferente alla dottrina della Chiesa riportò in vita il paganesimo. Ma fu soprattutto un buon principe. Tanto da conquistare, nei secoli a venire, una serie infinita di estimatori, da Lorenzo il Magnifico a Voltaire. Un saggio lo racconta, senza ambiguità Ci sono uomini nella storia che hanno ispirato grandi amori o grandi odi. Uno di questi è l’imperatore Giuliano, dai cristiani detto l’Apostata per quella che fu, appunto, la sua apostasìa: il gran rifiuto a conformarsi alla religione cristiana, già divenuta di stato a partire da Costantino, suo esecrato zio; la ribellione al mondo politico che la dinastia costantiniana, di cui lui stesso faceva parte, aveva creato, e che a sei anni lo aveva reso testimone della carneficina del resto della sua famiglia; il suo procedere in direzione ostinata e contraria, controcorrente rispetto all’onda della storia, non solo ripristinando l’antica religione ellenica, il cosiddetto paganesimo, ma anche organizzandola in una struttura che imitava in fondo quella dei suoi avversari; e con ciò, se pure non dogmatizzandola, gravandola di molti di quelli che in seguito verranno considerati i vizi delle chiese; non solo, ma sacralizzando, quando non divinizzando già in vita, la propria figura di princeps venerandus “in perenne conversazione con gli dèi” (come scrisse il suo amico Libanio), loro vicario in terra, predestinato a salvare il mondo; e così costruendo anticipatamente il proprio mito di santo pagano, taumaturgo e profeta, assunto in cielo con un’apoteosi che lo farà “unico dio” nelle epigrafi incise sui miliari, nume tutelare dei sacelli templari, stella salvifica nelle immagini delle abitazioni popolari, come documenta ora il libro di un grande esperto della tarda antichità, Arnaldo Marcone (Giuliano. L’Imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo).

Giuliano fu dunque pagano ma non certo laico, come Diderot e soprattutto Voltaire e i loro seguaci amarono invece credere, radicando il suo mito di eroe anticlericale presso la posterità e fino alla modernità. Ma già Gibbon, con la sua sagacia, avrebbe colto il lato oscuro di questo imperatore filosofo — genìa che a partire da Adriano, primo grande sterminatore degli ebrei, e da Marco Aurelio, primo grande persecutore dei cristiani, ha prodotto alcuni tra i più ambigui esemplari di capi di stato nella storia. Certo, Giuliano esercitò anche quella tolleranza che la religione ellenica implicava in sé stessa e che la formazione filosofica avuta fin dall’adolescenza gli dettava con certezza. Non fu solo restaurator dei templi dei pagani, ma tentò di ricostruire anche quello di Gerusalemme, per restituirlo non al culto di Giove, voluto da Adriano, ma a quello degli ebrei — sebbene, forse, soprattutto in polemica coi galilei, contro i quali aveva scritto un ferreo trattato nel solco di Celso e di Porfirio. Nella pluralità del suo pantheon aveva lasciato un posto anche a Cristo — per quanto, va detto, non molto onorevole, se alla fine del suo pamphlet I cesari presentò il nazareno come un piazzista di salvezze in saldo, uno spacciatore di perdono istantaneo proposto ai peccatori irredenti (come suo zio Costantino) al prezzo di un pentimento verbale a rito accelerato.

Ma non fu necessariamente per fomentare la discordia fra le sette cristiane che le loro varie dottrine, più o meno eterodosse, furono chiamate a convivere sotto il “giogo tranquillo” (come avrebbe scritto Louis Ménard) dei suoi meno di venti mesi di regno (dicembre 361 — giugno 363), prima che sulla via di Alessandro, trafitto a tradimento nella fallimentare campagna contro i persiani di Shapur, lasciasse andare la sua anima, come lo storico Ammiano Marcellino gli fa dire in punto di morte, “a confondersi in cielo col fuoco delle stelle”. Il libro di Marcone getta uno sguardo imparziale e scrupolosamente documentato su detti e fatti, vita, morte e trasfigurazione di questo eroe della controriforma pagana, che già il poeta cristiano Prudenzio definì “perfido nei confronti di dio anche se non perfido nei confronti del mondo”, perché fu obiettivamente un buon principe; ma che, per quanta autentica e universale simpatia possa avere suscitato nella sua vita come nel suo oltrevita, nei retori della sua corte e nei soldati delle sue legioni, nei lettori delle sue opere e negli studiosi delle sue azioni, continuamente sfugge alla presa di chi ne ricerca, come Marcone, l’identità “vera”, molto più ambigua di quanto la letteratura, antica e non, erudita e non, ha voluto mostrarci in sedici secoli di ininterrotta fioritura della sua fortuna.

Come sempre nella storia — che è storia, secondo il detto di Croce, sempre del presente — quasi tutti coloro che lungo i secoli hanno incrociato la figura e gli scritti di Giuliano (politici, filosofici, autobiografici, religiosi, poetici, giuridici, panegirici, polemici, satirici) hanno esaltato in lui gli aspetti che lo attualizzavano, che cioè lo avvicinavano alle vicende contemporanee di ciascuno. Anzitutto, la precoce e “profetica” (a suo stesso dire) intuizione dei rischi dell’ideologia cristiana e dei metodi autoritari della sua chiesa. Giuliano è stato ed è visto come un anticipatore, prima che della secolarizzazione, della reazione alle corruttele del governo ecclesiastico. Nella Firenze dei Medici l’Inno al Sole dell’”iniziato ai misteri” che se ne definiva figlio e ringraziava gli dèi “per averlo fatto nascere nella famiglia che dominava il mondo” era recitato devotamente nei circoli neopagani del nuovo platonismo, mentre Lorenzo il Magnifico, in un flagrante transfert tra sé e quel princeps, ne leggeva la politica religiosa come lotta all’avidità della chiesa di ogni tempo.

All’epoca del grande duello tra gli intellettuali riformati e il papato di Roma, nello scenario delle guerre di religione, la riscoperta e l’esaltazione di Giuliano ha una base filologica nelle prime edizioni ugonotte della sua opera e un’attualizzazione storico-politica nelle riflessioni di Jean Bodin e dello stesso Montaigne, che negli Essais dedicò a Giuliano il capitolo “De la liberté de conscience” e lo amò quasi senza riserve.

Attraverso il libertinaggio erudito degli ecclesiastici seicenteschi, gesuiti e giansenisti, e poi, come si è visto, attraverso il secolo dei Lumi, non solo nell’idealizzazione di Voltaire ma anche in Shaftesbury e Locke, il moto retrogrado dell’astro di Giuliano, contromano alla storia, affascinò l’Ottocento cattolico, da Chateaubriand ad Alfred de Vigny, che si spinse a dire: “Se la metempsicosi esiste, sono stato quell’uomo”. E si prolungò in una galleria di riattualizzazioni che lo vedranno rivivere nel neopaganesimo di Ménard, Nerval, Leconte de Lisle, fino al quasi inosservato Imperatore e Galileo di Ibsen e al bestseller simbolista russo di Merežkovskij, fino al Giuliano novecentesco di Gore Vidal. Nel raccontare l’erudito e trasgressivo ultimo discendente “della famiglia che dominava il mondo”, hippy e racé, dinoccolato e nervoso (“il collo sempre in movimento, le spalle sobbalzanti, gli occhi dallo sguardo esaltato, l’andatura incerta, il naso insolente”, nella malevola descrizione di Gregorio, futuro vescovo di Nazianzo), con la sua barba lunga e il suo amore per Parigi (“la mia cara Lutezia”), per la birra e per il campus universitario di Atene dalle tegole rosse, nel 1962 Vidal fustigò il sussiego della middle-class radical-chic tardoantica, convertita al nuovo credo un po’ per moda e un po’ per arrivismo, e tratteggiò in Gregorio, Basilio e Macrina, i futuri santi cappàdoci, capziosi compagni di studio di Giuliano, un precoce, profetico ritratto dei giovani borghesi che avrebbero occupato i banchi delle università europee a partire dal maggio di sei anni dopo.

“Udite popoli! Si è spento il Tiranno, il Drago, l’Apostata, il Grande Intelletto, l’Assiro, il Comune Nemico”, esultò Gregorio di Nazianzo quando Giuliano si spense, a trentadue anni, come una meteora. Suscitò grande amore e grande odio, in entrambi i casi a ragione. Fu rivoluzionario e reazionario, si ribellò a un’ideologia pervasiva che regalava illusioni ma si trovò a sostituirla con un’altra quasi ugualmente affabulatoria. E poiché questo avviene quasi regolarmente, nella storia, a chi coltiva l’inestinguibile utopia di promuovere la “libertà di coscienza” e liberare dall’oppio i popoli, Giuliano è doppiamente un eroe: per il suo coraggio, e per la sua sconfitta. Non quella subita dai persiani, ma quella inflitta dalla resa alla natura degli esseri umani, alla loro necessità di illusione e di plagio.